Eine hohe Armutsquote, niedrige Bildungsabschlüsse der Eltern, Kinder, die sprachliche und kulturelle Barrieren überwinden müssen, sowie viele hoch verschuldete Kommunen: Im Ruhrgebiet ist die wirtschaftliche und soziale Lage schon lange angespannt. Auch für Bildungseinrichtungen stellt sie eine immense Herausforderung dar. Um die Entwicklung in der Region auf eine solide Datenbasis zu stellen und so eine chancengerechte Bildung zu stärken, gab der Regionalverband Ruhr (RVR) 2012 erstmals einen Bildungsbericht heraus, der von der Stiftung Mercator gefördert wurde. Er basierte vor allem auf amtlichen Daten. Seit 2020 entwickelt RuhrFutur, gegründet 2013 von der Stiftung Mercator, den Bericht gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr (RVR). Im Dezember 2024 erschien die dritte Auflage, der „Bildungsbericht Ruhr 2024“.

Er zeigt: Die Verbesserung der finanziellen und sozialen Lage der Familien, die Integration der Zugewanderten und die Modernisierung der Bildungsinfrastruktur sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Die Analyse macht deutlich, dass sich diese Herausforderungen nur durch sektor-, kommunen- und organisationsübergreifende Kooperation und Kollaboration bewältigen lassen.

Schließlich hat die wirtschaftliche und soziale Situation im Ruhrgebiet auch Auswirkungen auf die frühe und schulische Bildung. Wie haben sich hier die Zahlen und Fakten seit Erscheinen des ersten Bildungsberichts entwickelt? Die wichtigsten Ergebnisse – und einige Handlungsempfehlungen – im Überblick.

Kernergebnisse im Bereich „Frühe Bildung“

Potenzielle Handlungsempfehlungen:

- Landesweite Ausgleichsmechanismen müssen geschaffen werden, um finanzschwachen Kommunen dabei zu helfen, sozial schwache Familien bei den Elternbeiträgen für die Kita zu unterstützen.

- Der Ausbau der Infrastruktur frühkindlicher Bildung und Betreuung muss fortgesetzt und intensiviert werden. Dafür müssen auch landespolitische Rahmenbedingungen verbessert werden. Beispielsweise müssen Kommunen und das Land flexibler auf starke Veränderungen bei der Kitaplatznachfrage reagieren können (z. B. mit Konzepten wie „atmenden Kitas/Schulen“, die sich je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern).

- Es braucht ein Sofortprogramm, damit alle Kinder im Jahr vor der Einschulung einen Betreuungsplatz haben (z. B. mit Brückengruppen, die im Zusammenwirken von Trägern des offenen Ganztags, Kommunen und Schulen eingerichtet werden). Dafür muss auch die Ausbildung von Fachkräften durch neue Konzepte (z. B. zur Gewinnung und Weiterqualifizierung von quereinsteigenden und zugewanderten Personen) weiter verstärkt werden.

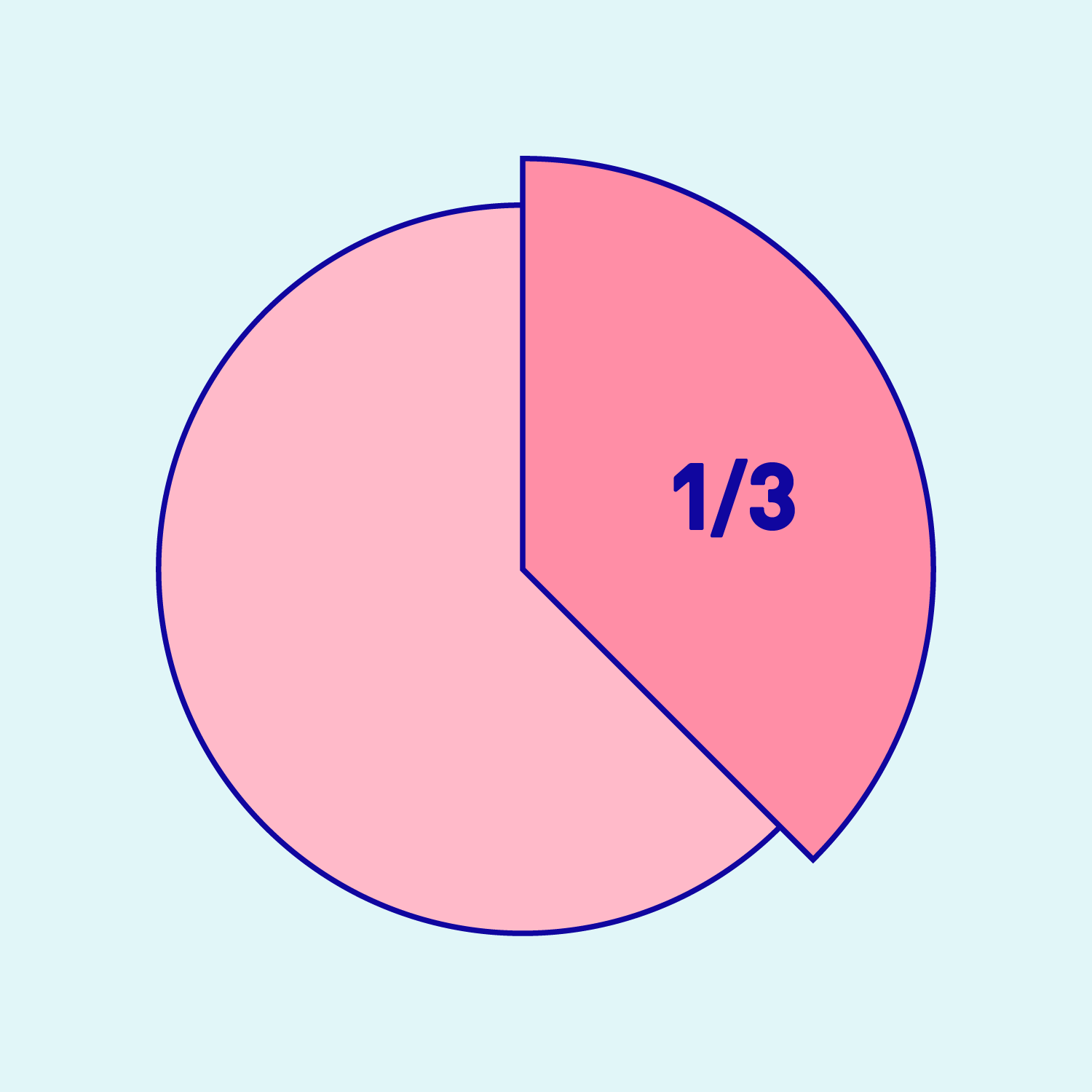

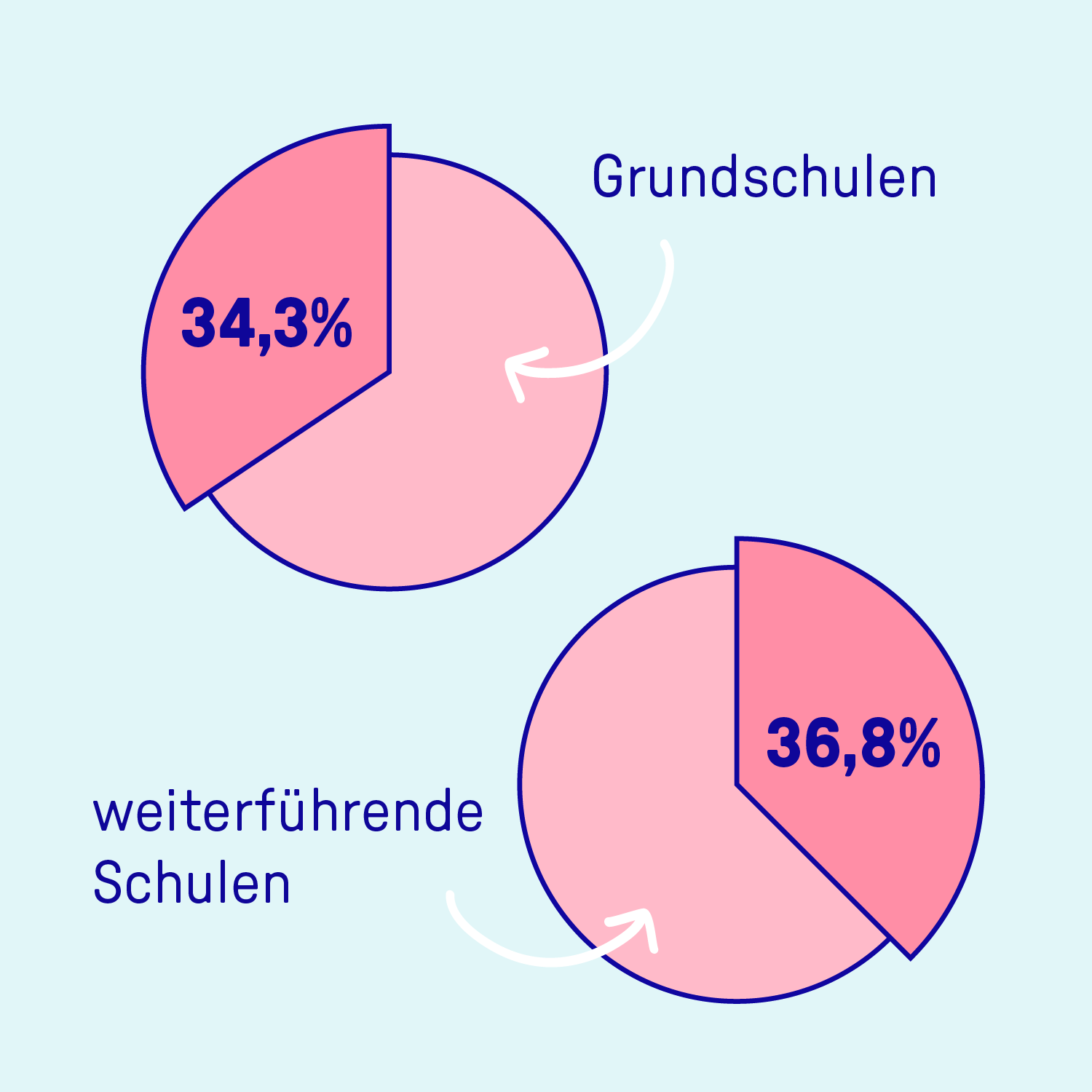

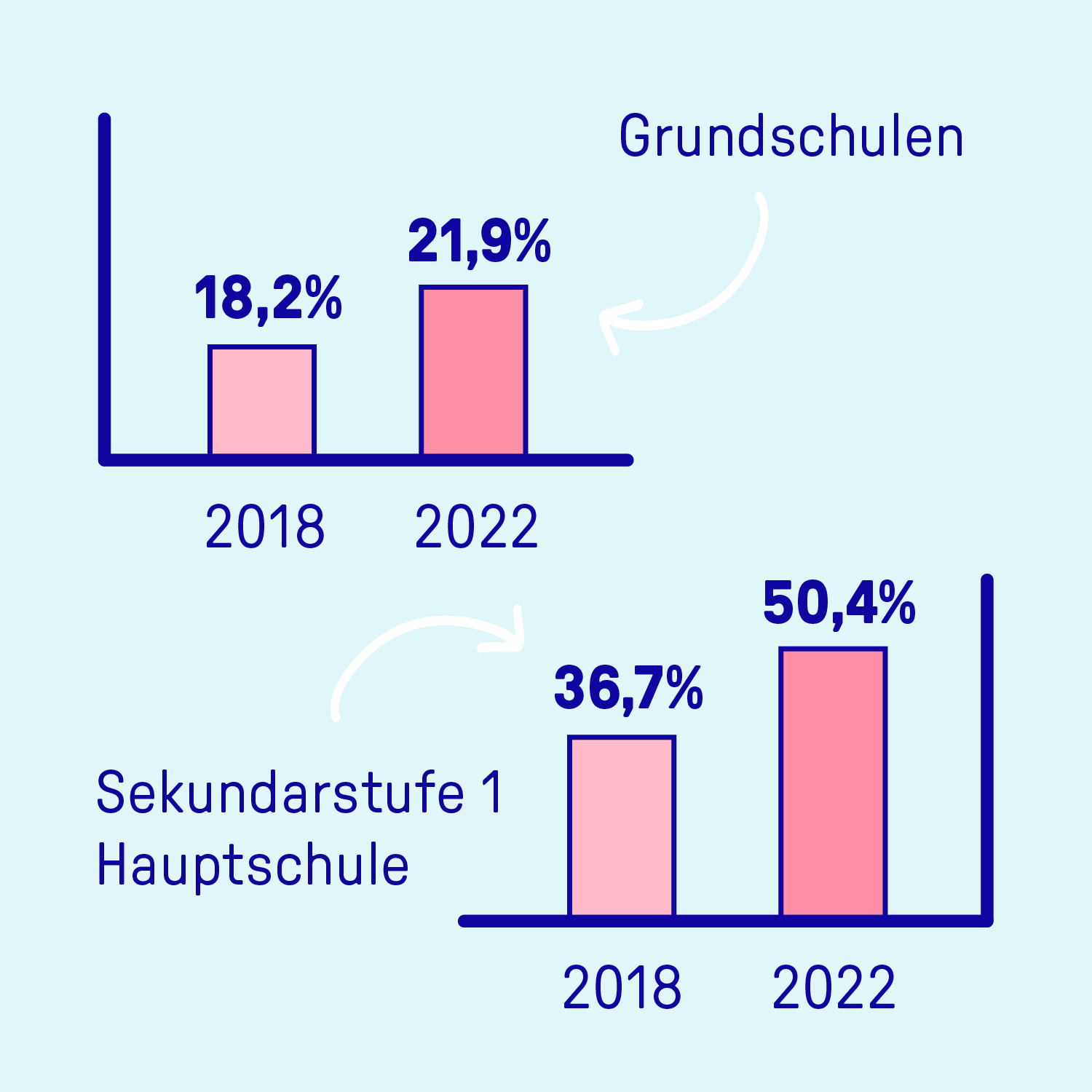

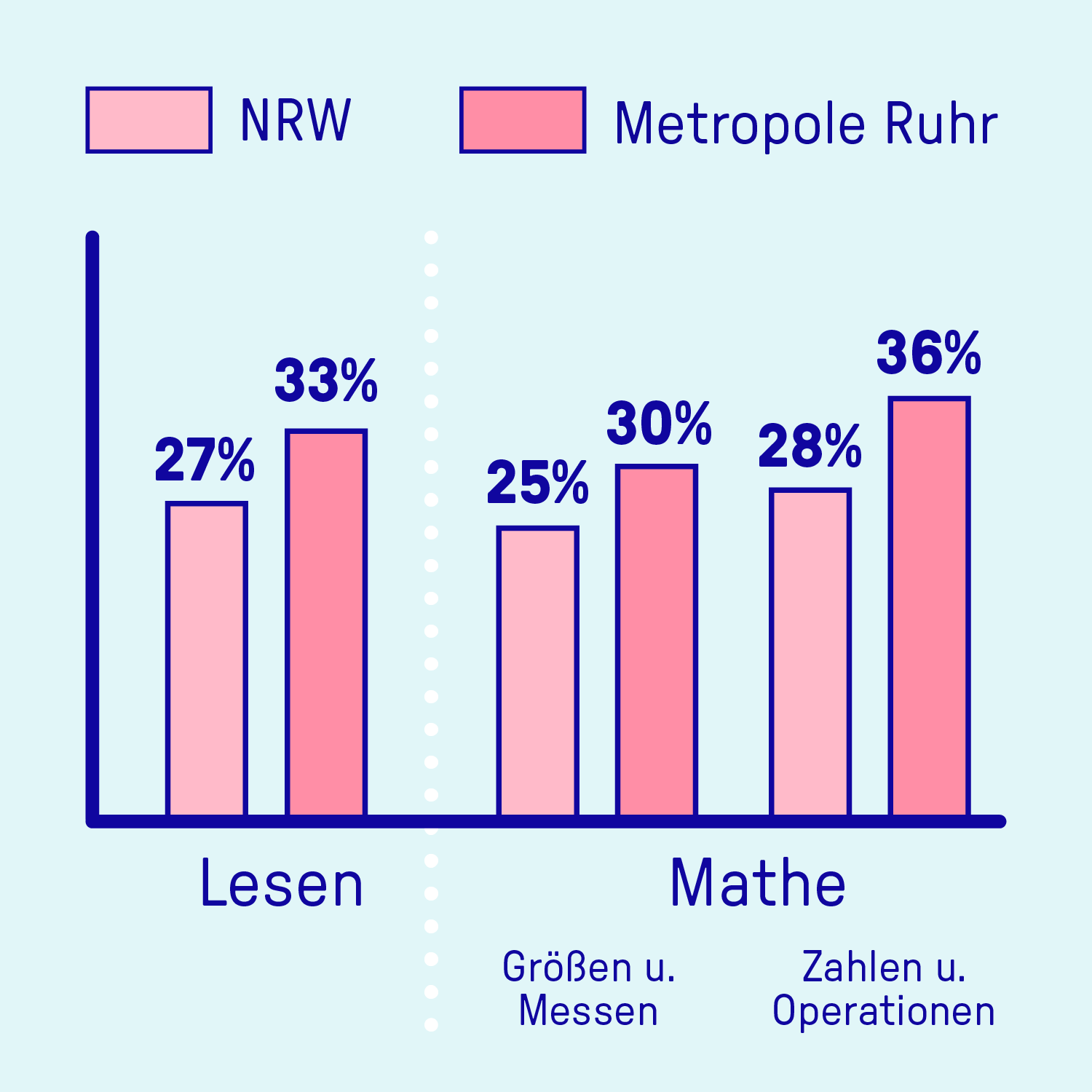

Kernergebnisse im Bereich „Allgemeinbildende Schulen“:

Potenzielle Handlungsempfehlungen:

- Die Stärkung des Übergangsmanagements von der frühen zur schulischen Bildung und der Basiskompetenzen muss die Priorität aller relevanten Akteurinnen und Akteure werden – insbesondere der Verantwortungsgemeinschaft von Land und Kommunen.

- Das Startchancenprogramm ist hierbei bereits eine große Chance (gut 40 Prozent der Startchancenschulen in NRW liegen im Ruhrgebiet). Um insbesondere die Situation in überfüllten Klassen kurzfristig zu entspannen, sollten Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter und multiprofessionelle Teams eingesetzt werden.

- Beim Ausbau des offenen Ganztags im Grundschulbereich sollten Schulen vom Land sozialindexbasiert bezuschusst werden. Darüber hinaus kann die Staffelung der Elternbeiträge je nach Einkommen ein wichtiger Hebel sein, um gleiche Bildungschancen zu schaffen. So könnten beispielsweise Kommunen einkommensschwächere Haushalte noch mehr entlasten.

- Darüber hinaus bedarf es rechtsverbindlicher, evidenzbasierter Mindeststandards für die Arbeit in der Offenen Ganztagsschule (OGS).